2015年 10月19日オープンキャンパス

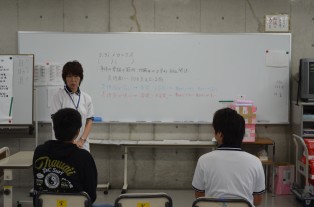

10月18日(日)オープンキャンパスは無理をしない介護~ボディメカニクス~ということで本校の山崎ゆかり先生の体験授業が行われました。

ボディメカニズムとは体の力学ということです。介護を するうえでこれらの力学的相互関係を理解することが介護者と利用者がお互いに楽に安全になります。

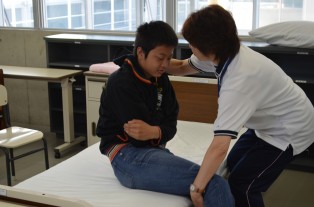

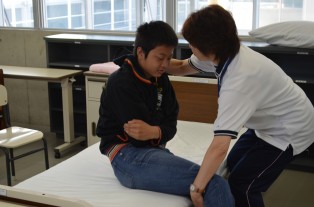

利用者が仰臥位(上を向いて寝た姿)だと支持面が広 く安定していますが、いざ、起き上がってもらおうとすると介護者は動かしにくく腰痛を患う可能性だってあります。しかし、利用者さんが腕を組んでもらった り足を立ててもらい支持面を小さくしてもらうことにより介護が楽になります。言葉では難しいですが実際に身体の骨格や筋肉、内臓の位置関係を理解しながら 学びました。

2015年 9月28日オープンキャンパス

9月27日(日)のオープンキャンパスは~手話で話してみよう~自己紹介をマスターしようということで本校の「障害の理解」担当の梅本悦子先生に講義していただきました。

梅本先生は手話通訳士として30年以上のベテランで、どんな言葉も手話にすることができます。梅本先生の指導のもと、手話を使った自己紹介にチャレンジしました。

聴覚障がい者はその場の会話に苦労するだけでなく、外の風雨や電車のアナウンスなど音による情報がわからず災害時に弱者になったり、難聴で聞き直す勇気が無くてコミュニケーションが億劫になる障がいであるこを理解しなければなりません。

短い時間での自己紹介の練習でしたが、手話のコミュニケーションはわかりやすい身振りや豊かな表情で喜怒哀楽を伝えることの大切さを学べたのではないでしょうか?介護福祉士として手話を覚えることで笑顔になる人が増える第一歩です!

2015年 9月14日オープンキャンパス

9月13日(日)のオープンキャンパスは「福祉の用具を使ってみよう」ということで本校の名物先生 藤田佳子先生の講義が行われました。

福祉用具は補装具(身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもの)日常生活用具(日常生活の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するも の)に分けられます。

これらは「介護保険」や「障害者総合支援法」を利用することで様々な補助が市町村から受けることができます。

講義を通じてテキストの挿絵と実習室にある本物の介護用具を探し出して使用感を体験しました。

これらの福祉用具があるおかげで、介護が楽になったり、1人でできることが増えます。

(写真左)先端部分がシリコン素材で柔らかく、歯の無い方でも痛くないように工夫されたスプーン

本校の2年間の学びを通じて用具の使用方法や特性を学ぶことで介護福祉士として利用者さんに適切なアドバイスができるようになり自立を支援することできるので双方に歓びが生まれます。

2015年 9月8日オープンキャンパスお知らせ

9/13(日)10:00~12:30

9/13(日)10:00~12:30

「福祉の用具を使ってみよう」

夏休みも終わり、いよいよ入試シーズン突入です!

まだ進路が決まってない人、進路決定の最終確認をしたい人etc 是非ご参加ください。

高校2年生のご参加も勿論お待ちしていますよ♪

本校名物教員の藤田佳子先生のスペシャルオープンキャンパス!

本校にある様々な福祉用具に触れて頂けます。

家族、友人等お誘い合わせの上、是非お越しください!

申込みはコチラから↓

https://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/opencampus/oc-application/

2015年 8月31日オープンキャンパス

8月30日(日)のオープンキャンパスは見えないってどういうこと~アイマスクで白杖体験~ということで「障害の理解」の講師である松永信也先生にお越しいただきました。

先生は40歳頃に網膜色素変性症で失明され、京都ライトハウス(視覚障がい者総合福祉施設)で生活訓練を受け見えない世界を伝えるため、学校や企業などで講演活動をされています。

私たち人間は視覚から様々な情報を得ています。目が見えないと起床したとき、明暗がわからず朝夕がわからない、活字を読むことができない、色がわからない、特に外を歩くことはとても大変です。

講義では”視覚障がい者=点字や盲導犬”ではなく、習得が困難な点字より、テキストを読み上げるノート PCやスマホの読み書きが多数派を占めること。盲導犬は育成に時間を要し、犬との関係を構築するのに適性が必要とされるので一般的ではない。など、私たち の常識のギャップに気づかされました。

松永先生は、不安な気持ちでアイマスクと白杖で歩き終えた受講生に対して「外出先で困った時に、お手伝いしましょうか?という優しい一言が一番うれしい。 弱者を助け、共 生できるのは人間だけです。福祉とは人を幸せにする仕事なので、この学校に入学されたら勇気をもって手を差し伸べられる人になってください」と締めくくら れました。

2015年 8月24日オープンキャンパス

8月21日のオープンキャンパスは特別養護老人ホームってどんな所?~施設見学~ということで介護老人福祉施設「まどか」へ見学に行きました。施設を案内してくださったのは本校を2005年に卒業された入職10年目の星川 光さんです。

「まどか」はユニット型という利用者の方がそれまでと変わらぬ生活を継続できるサービスを提供されているので、施設内の焼きそばつくり、保津川下りや鴨川の床を楽しむ納涼系イベントが企画されています。

これらは利用者さんの希望と星川さんや職員さんのアイデアから生まれてくるので驚きです。

今までイメージした「老人ホーム」とは違い、清潔感のあるバリアフリーの個室完備で、利用者さんや介護される側にも優しい施設となっています。

介護記録は手書きもいいのですが、ノートPCやタブレット端末を使うことで記録を瞬時に呼び出したり職員間で共有されてます。

キッチンの食器類はあえて、重量感と質感を大切した陶器製。

「まどか」には利用者さんを様々な専門スタッフが支え、応援する体制が整っているので安心して暮らすことができます。そして会話によるコミュニケーションに重点を置いておられ、女性利用者さんと爽やかな印象の星川さんの会話を聞いていると信頼関係以上?!の何かを感じずにいられませんでした。

普段なかなか経験することができない貴重な施設見学で、活躍する卒業生の姿から京都福祉専門学校の2年間の学びの先の将来を想像できたでしょうか?

2015年 8月9日オープンキャンパス

8月9日(日)座るってどういうこと?~リハビリテーション~ということで「介護に役立つ運動の知識」という講座が開講されました。

リハビリテーションというのはその人らしい生活を取り戻すという位置づけで、理学療法師の仕事はとても大切です。しかし利用者さんとの関わりは介護福祉士が一番近いと言われているので、日常の介護がリハビリに繋がるのが一番理想です。

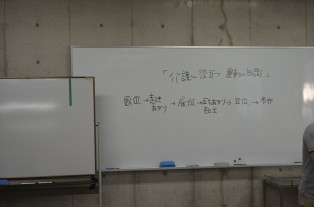

「臥位(起き上がり)→座位→立ち上がり(起立)→立位→歩行」が人間の基本行動と言われ、動作ができるようになることが日常生活を取り戻す一歩になります。また、介護福祉士もボディーメカニズムを理解し、支持基底面(支える、基礎となる、身体の底、面)を知ることがキーポイントです。支持基底面が広いほど安定するので介護する上でこの面を少なくすることで介護しやすくなり、寝たきりの利用者さんなども座位で食事をしてもらうことができます。結果、利用者さんに無理のない介護がリハビリとなり、自身の腰などの負担も軽減できる理想の介護へと繋がります。

後半は親子でペアになって、少し早いようですが介護の予行練習?!で恥ずかしいけどいい経験になったのではないでしょうか?

2015年 7月12日オープンキャンパス

7月12日(日)のオープンキャンパスは~訪問介護員とは?~で講師に2006年本校を卒業され、訪問介護まごのて北山を経営されている木下一也先生にお越しいただきました。

木下先生は9年間特別養護老人ホーム等で介護福祉士として勤務された後、訪問介護まごのての事業所を立ち上げられました。

訪問介護員とは介護保険法にもとづく訪問介護を提供する専門職で、業務内容は食事や入浴、排泄等の支援などの身体介護と、外出支援等の移動介助、また日常の調理、洗濯、買い物等の援助や代行を行います。

施設に勤務するのとは違い同僚に相談はできませんが、訪問介護員は利用者さんの希望を叶えるために柔軟な対応をすることができます。 木下先生は日本は病院や施設で人生の最後を迎えるのが大半を占める中で、利用者さんが住み慣れた自宅や地域のコミュニティーで、家族に見守られたいという希望や尊厳を大切にした介護観を目指しておられます。

最後に木下先生は本校で過ごした2年間は介護福祉士を取得する目的で幅広い年齢層の人間が集い、社会人の同級生から色々学んだ事、自分だけでなく友人の実習経験などの学びも共有できた事が実務経験では得られないメリットだったそうです。現在においても京都福祉専門学校は卒業してサヨナラの学校ではなく、悩み事など相談に乗ってもらえる第2の家のような存在であると講義を終えられました。

介護福祉士からステップアップされた卒業生の木下先生の講演姿が学生スタッフには輝かしく映り、教職員は目頭が熱くなりました。

2015年 7月5日オープンキャンパス

7月5日(日)のオープンキャンパスは介護で使えるレクリエーションということで2002年3月に本校を卒業され、現在医療法人啓友会なかじま診療所に勤務されている葦原和美先生にお越しいただきました。

葦原先生は講義を始められる前に介護観について持論を展開され、参加者の様々な疑問や関心に答えてくださいました。この日はご自身の給与明細の内訳を発表される一幕がありました。そして先生はレクリエーションに関する書籍も著されており、オープンキャンパスでは現場直伝のレクリエーションを披露していただきました。

レクリエーションとは生活の快と言われるように、ただ単に盛り上がり歓声が飛び交えば成功というものではないそうです。少し難しようですが参加者に実際に参加していただきました。

この日に披露していただいたレクリエーションは しりとり・ビンゴゲーム・折り紙を相手陣地に吹いて落とすゲーム等でした。しかし、そこには単純なお遊戯的なものではなく、しりとりであれば、3文字、4文字、5文字と文字数を指定したり、ビンゴであればチーム単位で升目に色、動物、都道府県などカテゴリーを決めて任意につくって参加する発展的要素が加わり、介護施設で使われるレクリエーションということを忘れ一同盛り上がりました(笑)。

レクリエーションを終えて葦原先生は通常のしりとりやビンゴゲームの違いについて説明してくださいました。参加者は普通に楽しんだのですが、しりとりやビンゴゲームも文字数を制限したりカテゴリーを絞ることで脳細胞の活性化を促したり、折紙を吹き飛ばすことで口腔ケアを兼ね、保持機能を更に発展させる要素を含んでいることに改めて驚かされした。そこには娯楽以外に、健康増進と参加する喜び、これらが揃って介護福祉士としてレクリエーションが成功したと言えるのだと葦原先生は締め括られました。