2015年 4月20日

本校独自の選択教科に「京の文化」があります。

京都にある学校なので、“京の文化に少しでも触れてもらいたい”という思いで開講しています。

今回ご紹介する授業は花育です。

アトリエ椰良生デザインの空間プロデューサー、市田椰良生先生に講師としてお越し頂き、その季節に合った花を使った、簡単な飾りの作り方を教しえてもらいます。

リバーシブルの撥水性の紙を折って花飾りを作っていきます。そして、今回使用するお花はナデシコです。

和紙を使ってアクセントをつけてオリジナリティーを追求します。

リボンで壁から掛ける事ができますが、掛ける所がない場合は卓上型にも変身する優れものです。お花が飾ってある空間は癒されますね!介護施設に就職してもお花が大好きな高齢者と話しが弾むと思います。次回は母の日にちなんだ作品をつくります。お楽しみに

オープンキャンパス

4月19日(日)のオープンキャンパスは「車いす」って安全?ということで、本校の副校長、丸岡先生のスペシャル授業で車椅子の種類や仕組み、安全に使用する方法をみんなで学びました。

車椅子には自力で操作できる方や、部分的に麻痺のある方、すべてにおいて介護が必要な方などに合わせて仕様が異なります。

京都福祉専門学校では介護福祉士になるために車椅子の仕組みや機能、使用法を学ぶ機会があります。そして利用者さんに車椅子を利用してもらうために入念な安全チェックと不安を和らげるために「段差を越えます」「坂を下ります」など説明と同意を欠かすことはできません。今回の車椅子体験では自分や学生スタッフに介助してもらって校内を移動することで利用する立場の気持ちを理解することができたのではないでしょうか?

次回のオープンキャンパスは4月29日(祝・水)座るってどういうこと?リハビリテーションです。ぜひ参加してください!!

2015年 4月19日お知らせ

4月18日(土)久しぶりの晴れの週末で、桜の季節は終わっても宇治市内は多くの観光客でにぎわっておりました。

京都福祉専門学校 ハナミズキとドウダンツツジ

平等院参道 藤の花

市内の名所や本校の庭には、美しい木々の花が咲き乱れております。

2015年 4月17日

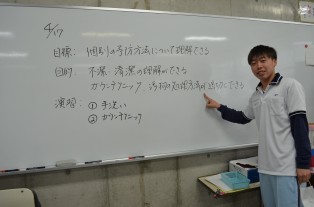

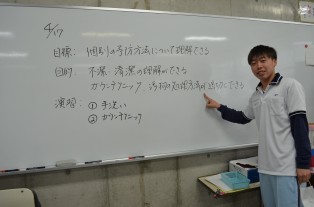

4月17日(金)2年生の生活支援技術Cの授業は「ガウンテクニック」でした。

介護の現場で、感染症が蔓延したら大変ですよね?介護福祉士として働く以上病気を引き起こす細菌を持ち込むのは厳禁!!予防の3原則は「持ち込まない」「広げない」「かからない」そのためには「うがい」「てあらい」「マスク」が必須です。

しかし、予防の為に着た「マスク」「手袋」「ガウン」も着衣や脱衣の手順を間違うと病原菌の蔓延に繋がります。そこで必要なのが「ガウンテクニック」なのです。

常に着衣と脱衣も「汚染面」と「清潔面」を意識しましょう!!

参考資料によると日本人の死因の第3位は肺炎で、肺炎による死者の95%は65歳以上というデータがあります。最近はエボラ出血熱、デング熱、新型インフルエンザなどが猛威を振っていますが、ガウンテクニックは基本中の基本です。

オープンキャンパス

4月19日(日)10:00~12:30

「車いす」って本当に安全?~車いす体験~

今年度、第1回のオープンキャンパスを開催します。

今年度、第1回のオープンキャンパスを開催します。

丸岡副校長のスペシャルオープンキャンパス!

車いす体験を、ゆっくりじっくりして頂けますよ

普段私たちが何気なく歩いている道、ちょっとした

段差でも、車いすだと乗り越えるのも難しくなります。

利用者さんが安心して車いすに座ってもらえる

介護の仕方を体験しましょう。

高校生の皆さん、新学期が始まった所ですが、

進路決定は早めに動くことがとても大切ですよ

お申込はコチラから↓

https://kyoto-fukushi.mkg.ac.jp/opencampus/oc-application/

【オープンキャンパス参加には送迎車のご利用が便利デス

】

】

近鉄向島駅(本校最寄の「近鉄小倉駅」の1つ京都寄りの駅です)より

am9:30~9:50に無料送迎車を運行しおりますので、是非ご利用下さい。

2015年 4月13日お知らせスクールライフ

金曜日から授業が始まっている京都福祉専門学校

今日で前期授業の二日目です

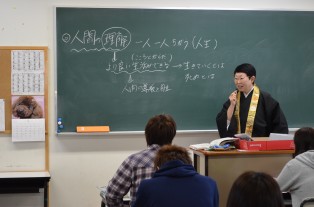

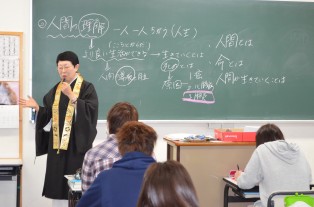

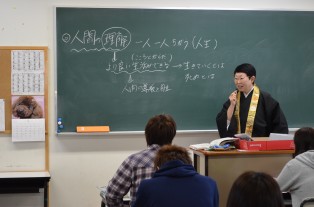

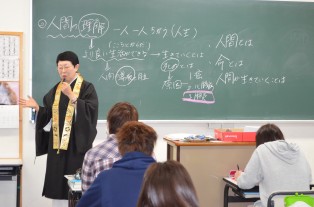

1年A組の1限目は【人間の尊厳と自立】本校名物講師の廣瀬先生の授業です

「人間」の持つ「尊厳」と「自立」について学び、人権や価値観、人間関係等の多面的見地から考察し、介護を必要とする者に対する全人的理解を深めます

2015年 4月9日スクールライフ

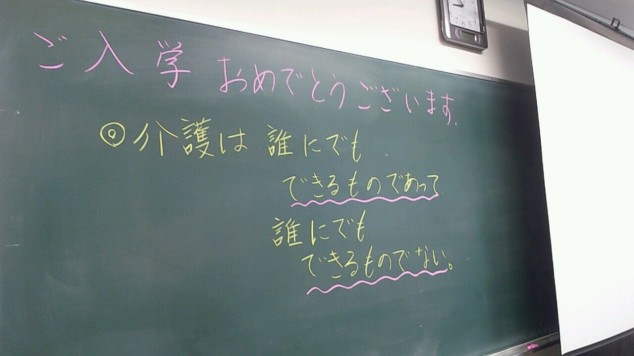

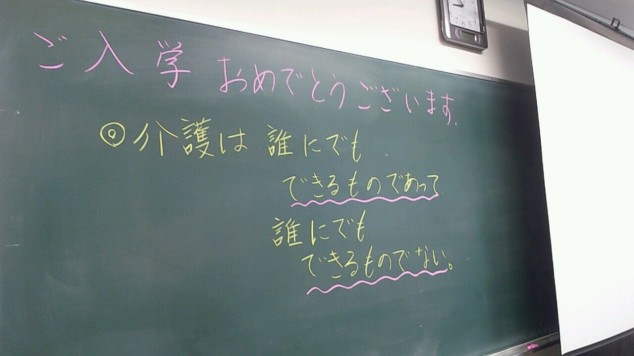

昨日に引き続き新入生ガイダンスが行われています

専門職についての心得、学則についてなどの説明や事務所からの連絡事項、内容は盛りだくさん

学生たちは真剣に食い入るように聞いています 有意義な学生生活が送れますように

有意義な学生生活が送れますように

↑丸岡副校長のこの言葉...2年後の卒業時には、また違う意味に感じるはずです!!

2015年 4月7日お知らせスクールライフ

4月7日(火)メルパルク京都にて平成27年度入学式が行われました

今年度はグループ校.京都動物専門学校との合同入学式

宇治さわらび園.施設長の上田先生からご祝辞をいただきました ありがとうございます

ありがとうございます

また新入生代表の「誓いの詞」などで会場は厳かな雰囲気に。

明日からの専門学生としての生活が楽しみです

2015年 4月3日オープンキャンパスお知らせ

「車いす」って本当に安全 ~車いす体験~

~車いす体験~

4月19日(日)10:00~12:30 オープンキャンパスに参加しよう

「車いす」での移動、本当に安全なんでしょうか?

様々な車いすに乗って、実体験をしてみよう

ぜひぜひ、ご参加くださいね!!

お申し込みはコチラから

誰もが微笑み続けるために、、、

笑顔の素敵な本当の意味での優しさと力を持った”介護福祉士”になろう

2015年 4月2日お知らせ

京都福祉専門学校です。昨日は4月1日ということで、本校近隣の大手医療法人さんも入社式があったようで、新しいスーツに身を包んだ新社会人の姿を見ることが出来ました。この春に卒業した学生の就職先でもあるので彼らの姿を探したのですが、残念ながら見つけることはできませんでした。

きっと同時刻に卒業生の就職先でも入社式が行われていた頃だったと思います。介護福祉士として巣立った卒業生のみなさんは本校の合言葉KEEP ON SMILING!を忘れずに活躍してほしいと思います。

春は別れの季節でもあり、出会いの季節でもあります。本日の京都福祉専門学校は新入生を迎える準備で教職員は大忙しです。例年なら本校の3階講堂で行われる入学式も今年からは京都メルパルクで4月7日に姉妹校の京都動物専門学校と合同で行われます。式の形が変わっても新入生を迎える嬉しさはかわりません!始業式を前にエネルギー充填120%の京都福祉専門学校をよろしくお願いいたします。

~車いす体験~

~車いす体験~