2016年 3月24日お知らせ

3月22日(火)世界中の道路を立体写真として連続撮影したストリートビューの屋内版(インドアビュー)の撮影が京都福祉専門学校で行われました。おそらく同業種学校京都初?!

下記の写真のように自動車の上に櫓を組み立体カメラを搭載したストリートビューカーや、リュックに搭載する大掛かりなカメラを想像していたのですが、それは世界遺産や観光地用の装備とのことでした。

google検索より

事業所レベルは一眼レフカメラに魚眼レンズのようなものを装着したモノで充分とのこと(笑)

正門から中庭、家政学実習室そして螺旋階 段を上り介護実習室の中をバーチャルツアーできます。卒業生は懐かしい学び舎を、入学希望者は志望校の一つとしてこのコンテンツを活用してください!!お 楽しみに

2016年 3月22日オープンキャンパス

3月20日(日)オープンキャンパス

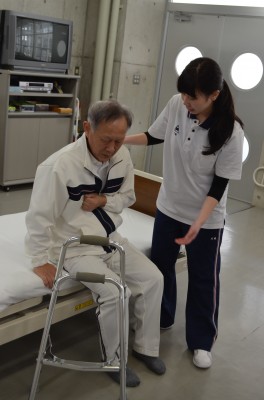

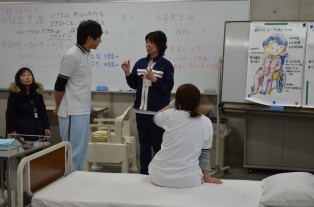

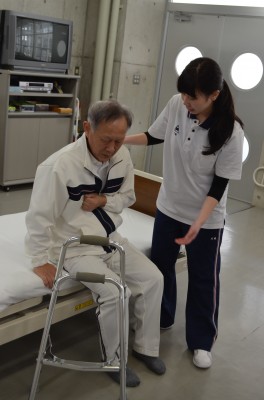

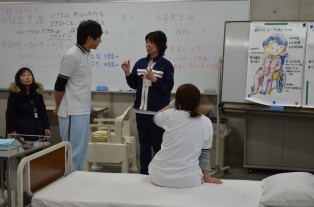

福祉体験「起き上がり・立ち上がりから歩行まで」ということで副校長の丸岡先生の特別講義が行われました。

介護というのは生活意欲(やる気)を引き出し、自分でできることに気付かせ、できる喜びを利用者と介護者で共に感じることだそうです。ボディーメカニクスを活用して体に負担のかからない方法で、仰臥位(あお向け)腹臥位(うつぶせ)側臥位(横向き)から半座・長座・端座位・椅子座位を実践しました。

これらの動きは生活の場で連続的につながるので、「私ならどうしてほしい」「私はどんな動きをしている」等を考え、その方のできることを大切に自立支援を心がけ、「その人らしい生活」生きる喜びを感じてもらえるケアが介護福祉士に必要です。

2016年 3月16日お知らせ

3月16日(水)平成27年度 卒業証書授与式

2年前に全国の高校を卒業後入学した人、大学生や社会人経験を経て入学された人、様々な経歴を持った人がやさしさのプロフェッショナルをめざして京都の宇治にある京都福祉専門学校に集まりました。

3回に分けて10週間にも及ぶ介護実習や、校内の「生活支援技術」など厳しい教育課程を終えた者が「介護福祉士」(厚生労働省)並びに「専門士」(文部科学省)の称号を得て19期生は本校を巣立ちました。

しかし、京都福祉専門学校は入学してサヨナラの学校ではありません!同期や教員との絆を重んじ、悩み相談等のケアも兼ねて約3か月後の6月12日(日)に19期生限定の早期同窓会を開催いたします。サヨナラだけどサヨナラじゃない!また会うその日までkeep on smiling!!

2016年 3月10日お知らせ

3月9日(水)2月8日~3月5日までの20日間、18の施設で行われた介護施設実習の報告会がありました。

昨日、報告会資料作りで学校に現れた時は「人生で一番つらかった」「運動部の練習とは比べ物にならない」などと言いながらも達成感に満ちた笑顔でクラスメイト同志、互いの健闘をたたえ合っていました。

4月に入学した20期生はこの20日間の学びで大きく成長したと思います。介護福祉士として五感を磨くことで、利用者さんとの関わりによって見えないものが見えてくるそうです。ぜひ、次の実習までに課題を見つけ、さらなる学びを得て実力を発揮してほしいと思います。

次の区分Ⅱ‐②の実習報告会は 学校長賞 教員賞 keep on smiling賞 を用意するという重大発表がありました。どのような賞か楽しみですね~

2016年 3月4日オープンキャンパスお知らせ

いよいよ2015年度の最後の入試、三次募集期間中です 入試情報はコチラ

入試情報はコチラ

4月入学まだ間に合いますよ 入試日は3/6(日)・20(日)

入試日は3/6(日)・20(日)

また、今年度最後のオープンキャンパスは3/20(日)10時~12時30分まで

「起き上がりから歩行まで」 高校1.2年生の方、是非ご参加ください 詳しくはコチラ

詳しくはコチラ

2016年 2月26日お知らせ

2月26日(金)

2月6日~3月5日の約20日間で行われている区分Ⅱ-①の施設実習の2回目の帰校日です。

2月12日の1回目の帰校日と違って「あと少し!ラストスパーで頑張ろう!」といった余裕の表情を見ることが出来ました。

もちろん、しっかりと学びを振り返って3月10日(木)の実習報告会につなげてくださいね!

2016年 2月22日オープンキャンパス

2月21日(日)

オープンキャンパス~「見えないってどういうこと」参加者同士ペアになってアイマスクと白杖を体験してもらいました。

講師の松永信也先生は40歳の時、網膜色素変性症で失明されてから総合福祉施設「ライトハウス京都」で訓練を受けた後、見えない世界を知ってもらうために企業や大学で講演会や授業をされています。先生は本校までの道中で3人の方々に電車で座席を譲ってもらったり、駅で道案内をしてもらいながら来られたことにとても感謝されていました。3人に共通し ていたのは以前に松永先生の授業を学生として、現場の教員として受講された方々でした。しかし、世の大半の方々はどう接していいか分からず、躊躇されてい るのが現実です。

弱視の視野を再認識

今日の講義を通じて、町で困っているかもしれない視覚障害者の方に勇気を出して「お手伝いしましょうか?」という声をかけられるようになることが介護福祉士への第一歩ですね。

2016年 2月18日お知らせ

2月17日(水)2年生介護福祉士全国共通試験が行われました。

試験終了後、教職員の計らいで2年生に対し「おつかれさん会」を開きました。限られた時間の中で、おにぎりや調理パンと手づくり特大ショートケーキを用意♪

なんとこのケーキは深夜に自宅でスポンジ部分を焼いて、家政学実習室でデコレーションの力作

女子は思わず記念撮影~

ケーキでハイテンションになりながらも、自身の試験の点数を予想して書き込むイベントに大盛り上がりでした。

控えめな点数や盛りすぎな点数まで(笑)だけど仲間の努力はわかるのか、上位者予想は不思議な事に採点後ほぼ一致

2年間本当におつかれさまでした。卒業式までの残り少ない学生生活を有意義に過ごしてくださいね!!

2016年 2月8日オープンキャンパス

2月7日(日)平成28年度 求職者訓練対象のオープンキャンパスが開催されました。

充実の施設と他校に先駆けて開講している医療的ケアなどの最新福祉用具を見学した後に、山﨑ゆかり先生の特別講義を受講していただきました。

講義前の訓練生や社会人、高校卒業を経て本校に入学した学生スタッフの本音トークは参加者のみなさんも興味津々で「先生のサポートのお蔭で就職を決め卒業式を迎えられそう」という感謝の言葉、「学びの場に年齢差は関係ない」「介護はボディーメカニクスをマスターすることで体を痛めない仕事である」などなど・・・充実の内容でした。

”百聞は一見に如かず”です。2月21日(日)のオープンキャンパスや平日の学校見学、各種問い合わせ大歓迎です。ぜひご参加くださいね!!