2011年 4月26日スクールライフ

今週の「京の文化」は≪京の礼節≫でした。

四条の南座にから出雲阿国の銅像を見学し、説明を聞き

八坂神社から円山公園、花見小路通、祇園甲部歌舞練場を見学し、

お茶屋『大ぬい』で、お抹茶の接待を教えていただきました。

靴の脱ぎ方からふすまの開閉やお抹茶の出し方・飲み方、お菓子のいただき方など礼儀作法を体験しました。

普段の学校の授業とは違い、畳の部屋で正座をし、慣れない言葉・作法にみんな、とても緊張の様子でした。

お茶屋さんに入る機会も少ないと思いますし、今回はとても貴重な体験をさせていただけたのではないでしょうか。

☆おまけ☆

歌舞練場で舞妓さんが東日本大震災の募金活動をされていました。

少しですが、募金をし撮らせていただきまいた。

オープンキャンパス

4月24日(日)第1回目のオープンキャンパスが開催されました!!

今回は『作って食べよう!』という体験テーマで、調理体験をしていただきました。

高齢者の方においしく、食べやすい、栄養のある食事をとっていただくための工夫がされています。

今日の献立は・・・

ゆで豚のグリーンソース

白菜の甘酢和え

筍入りつくねのみそ汁

ごはん

フルーツ白玉の黒蜜かけ

在校生スタッフも、参加者の方と一緒に協力して頑張ってくれました。

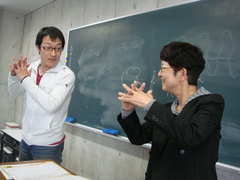

体験②では、介護実習室で食事介助の体験をしていただきました。

高齢になられると、飲み込む力が不足し、むせやすくなります。

お茶などにはとろみを付ける工夫をします。

その「とろみ茶」を味わっていただきました。

たくさんのご参加ありがとうございました!!

次回は5月15日(日)『癒しのケア~手浴・足浴を体験しよう~アロマテラピー』です。

みなさん、どしどし遊びに来てください!!

お待ちしています♪♪

お申し込み↓↓↓

http://www.kyoto-fukushi.ac.jp/form_mail/opc.php

2011年 4月21日スクールライフ

「少林寺サークル」が始まりました!

高校でやっていた学生を中心に、集まっています。

藤田先生は5段をお持ちです!!

もちろん、初めての学生も、女の子もいます! とても、楽しそうした。

見ていると、そんなに運動量はないように思いましたが、みんな汗びっしょりでした!!

これから、毎週行われます。見学していた人も、ぜひ参加して、いい汗流してください♪♪♪

今日の1年生の生活支援技術は「車いす」でした。

中庭と2階の渡り廊下で、スロープや段差の上り下りを実習していました。

手の力だけでなく、体全体を使ってで押したり支えたりします。

すると、体の小さな女の子でも自分より大きな男性を介助することができます。

初めて車いすを触る という学生がほとんどですが、

みんな、先生に指導していただきながら、一生懸命頑張っていました!!

おまけ・・・授業中ですが、カメラ目線☆

2011年 4月20日

早いもので、3月の卒業式が終わってから約1ヶ月。

「卒業生達、現場で頑張っているかな~!?」と思っていたら。。。

ビハーラ十条、人事窓口の方がこんな素敵な写真を持って来て下さいました!!

写真左:平成23年3月卒業生 織部亜里さん 写真右:平成23年3月卒業生 井手駿介くん

社会福祉法人 十条龍谷会 特別養護老人ホーム ビハーラ十条にこの4月から勤めている2人です。

2人とも、また利用者さんもとっても良い笑顔。

そして満開の桜。

こんな素敵な写真を見せて頂くと、本当に和みます。

まだまだ始まったばかりで、緊張の日々でも、きっと利用者さんに癒されている2人なんだろうなぁと思います。

ビハーラ十条さんには、今月末にお邪魔させていただいて、卒業生の取材をさせて頂く予定なので、

その時、本人達に会えるのを楽しみにしています。

2011年 4月19日スクールライフ

1年生の「障害の理解」を覗いてきました!!

オープンキャンパスにも、来てくださる松永先生の授業です。

視覚障害者の方の 手引きの方法を学びました。

二人一組で、一人はアイマスク、もう一人は手引きをします。

見えない状態での階段の上り下りは、とても怖いです。手引きをする人は、「階段上ります」「階段終わりです」など、声掛けが大切です。

来週は、白杖を使って学校から小倉駅まで歩きます!

そちらも、ブログにアップしますので見てくださいね♪

2011年 4月18日

障害の理解(手話)の授業風景をご紹介します。

手話通訳士としてNHKでも活躍されている梅本先生の授業です。

今回の授業では、「手話で自己紹介をしよう」というテーマです。

「私の名前は・・・です。よろしくお願いします。」という手話を覚えます。

名前の手話は、ほとんどが指文字で表します。

↑写真の指文字は「き」という文字。見てわかるように“キツネ”というジェスチャーからとっています。

一人ずつ前に立って、自己紹介をしています。

「前に出たら緊張するわぁ~」という声もありましたが、隣で先生が教えてくださるので

安心です。

自己紹介については、実技試験でも出題されます!

皆さん、練習しておいて下さいね~♪

2011年 4月15日お知らせ

もうすでに、お持ちいただいている方も多数おられると思いますが、

京都福祉の新しい学校案内ができあがりました。

今年の学校案内は、なかなかユニークな仕上がりになっています!!

仕上がりは、ぜひ資料請求をしていただき、確かめてください!!

資料請求↓↓↓↓

http://www.kyoto-fukushi.ac.jp/form_mail/material.php

2011年 4月14日

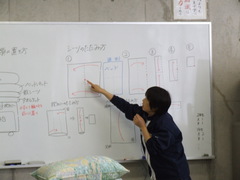

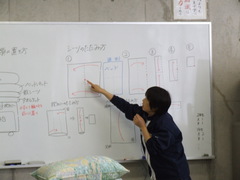

今日は生活支援技術の授業の様子をお伝えします!!

一番初めに学ぶのは、ベッドメイキングです。

施設で生活されている利用者さんは、ベッドが個人のスペースです。みなさんでいうと、自分の部屋ですね。

ベッドメイクすることで、心地良い環境を整えます。

まず、

板書を使って説明を聞きます。

その後

先生のデモンストレーションをみて、手順を覚えます。

そして

班ごとに分かれ実習します。

シーツ類のたたみ方、並べ方など、ばらばらにやるのではなく、

次シーツをひくとき、効率よくひけるよう、それぞれルール決まっています。

シーツなんて誰でもひけるし、たためるものだと思ってしまいますが、

利用者さんが快適に過ごせるしわやたるみのないベッドを作ることは、介護福祉士としてとても大切なお仕事なのです。

今回1年生は、実習着がまだ揃っていないので、服装がバラバラです。

まもなく、実習着も揃いますので、またその時は、新品の実習着姿の1年生を紹介したいと思います。

2011年 4月13日スクールライフ

昼休みを利用して、オープンキャンパスのお手伝いをしてくれる新学生スタッフに集まってもらい、説明会をしました。高校生や社会人の方など、京都福祉に興味を持っていただき、オープンキャンパスにお越しいただいた方に、京都福祉をより知っていただけるよう、毎年、学生スタッフが明るく楽しくオープンキャンパスで活躍してくれます。今年の学生スタッフも、明るいメンバーばかりです。ぜひ、オープンキャンパスにご参加いただき、学生の生の声を聞いてみてください。

学生スタッフのみなさん、よろしくお願いしますね!!

そして・・・

1年生は、上履きの販売がありました。

みんな各々の上履きでしたが、今日からはおそろいです!!

その場で名前を書き、すぐに履き替えます。

新しいものってうれしいですよね♪

おまけ☆ 1年生の仲良し4人